このまま人口の減少が続き、やがては大台の30万人を割るのも時間の問題ではないかと思われた2024年の晩秋に、その公開トークセッションは行われた。旭川のとなり町、東神楽町出身の建築家・藤本壮介さんとイタリアデザイン界の巨匠シケーレ・デ・ルッキさんによるもので、北海道新聞で詳しく報じられた。その報道内容をつぶさに検討するうちに、これは暗闇の中にひと筋の光を見い出すようなトークセッションではないかと思った。

まず、イタリアのデ・ルッキさんは個別講演の中で次のように言う。「ものづくりをする上で最も素晴らしい素材は木です。世界の多くの人が木材を使い、私たちは木によって生かされていると言えます。木でつくられた空間は人に安らぎを与えてくれます。自然を守ることは、ひいてはそれが人間にとって快適な空間づくりにもつながるのです。」これに呼応するかのように藤本さんは次のように言う。

「建築は人工物を造る仕事ですが、自然に引け目を感じるのではなく自然環境と人工的なものを組み合わせることで未来を切り開けるのではないかと考えるようになりました。大阪万博会場の「大屋根リング」は中心部に森を造ります。リングは多様でありながら未来をともにつくるという希望を直感的に感じられるよう「丸」の形にしました。」そして、続くトークセッションの中で藤本さんは次のように言うのである。「豊かな自然環境とデザインがマッチしています。さらに建築や景観も融合させることで、人々が「日常的に訪れたい」と思える場所をつくることが求められます。旭川らしい一貫したデザインや建築を都市計画で打ち出せば、力強く、世界でも例がないものができるはずだと期待します。」これに答えてデ・ルッキさんは「家具、そして木のマチだというのに、木造の建築があまりない印象があります。世界中の人たちが注目する木造建築のマチになってほしいです。日本には世界中の人たちがうらやむような木造建築の伝統があるのですが、残念ながら職人が少なくなり、その知識も失われつつあります。旭川がリーダーとなって守り、再現していってほしい。藤本さん、一緒にやりましょうと。」と話す。

地元誌『メディア旭川』の報道によれば、旭川市教委は来年度から2029年度までの5ヵ年計画の中で市中心部にある日章小(6条通5丁目)と新町小(4条通西2丁目)と統合を検討中と伝えている。6条5丁目の地区にもし、旭川の将来を照らし出すような円形で木造のシンボリックな建築を生み出すことができたとしたならば、それは旭川が長年の悲願としてきた4条以北の買物公園の活性化へとつながることではないだろうか。6条通は、6丁目から18丁目までの5条通とは逆向きの一方通工とすることも考えられるだろう。

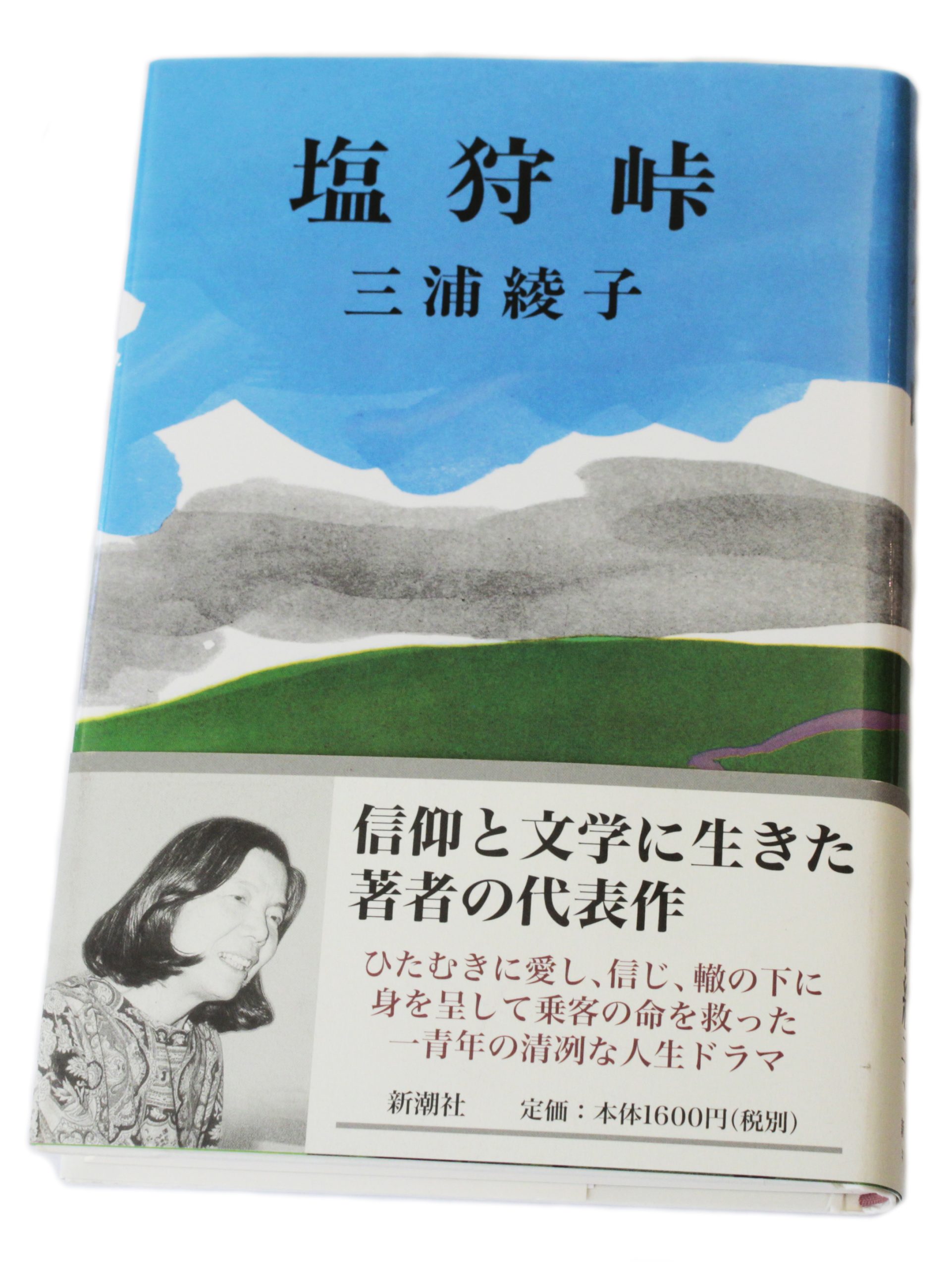

旭川は北彩都旭川でのシビックコア・ゾーンをつくるにあたって、公共用地を生み出す為に各施設をつなげる円形のリング(輪)を生み出した。藤本さんは大阪。万博会場で「大屋根リング」をプロデュースしたが氏の育った東神楽で「花の輪」もつくっている。もちろんこれは万博会場と同じ円形の思想の採用である。いろいろと書き連ねてきたが、このブログを読んでいる人の中には、これが三浦文学と何の関係があるのかと訝かる人もいるかもしれないので、そういう方はぜひ私の前回書いたブログ『旭川のまちづくりと三浦綾子記念文学館』をお読みくださればと思う。北彩都旭川で「本当のアーバンデザインとは何か」を世に知らしめた旭川が、新たな都市計画の高みへと向かっていくべきであると、思ってもらえることを信じる。ミケーレ・デ・ルッキさんが言うように「デザインとは、新しいものを追求し挑戦し続けること。私の中では「普通に見えるもの」や「デジャヴュ(既視感)のあるもの」はだめなものと考えています。」とあるように旭川は世界でも類例を見ないマチになっていく可能性がある。そうなる為の基礎的な条件は既にできていると思っている。ちなみに昨年10月22日に行われた公開トークセッションは「世界から見た旭川の「未来と可能性」という題がつけられていた。唐突に聞こえるかもしれないが、ウクライナやガザで戦争の惨禍が世界を覆い尽そうとしているように見える。まさにその時にミケーレ・デ・ルッキさんのようなイタリア人が旭川に注目してくれているのは、とても心強く感じます。この公開トークセッションは旭川が持つ素晴らしい素材を生かすことこそが、そのまま世界へと通じる道であることを教えてくれている。

コメント